記錄與報表:規范管理新疆100立方污水處理設備的必要性

記錄與報表:規范管理新疆 100 立方污水處理設備的必要性

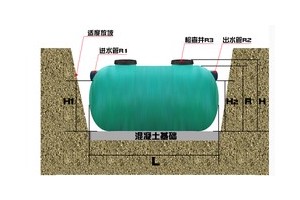

在新疆運行 100 立方污水處理設備(核心含玻璃鋼化糞池),規范的記錄與報表管理是設備長期穩定運行的 “隱形保障”。新疆特殊的環境(極端溫差、多風沙、高硬度水質)易導致設備出現突發性故障,若缺乏系統記錄,不僅難以追溯問題根源,還可能因維護不及時造成經濟損失與環境風險。通過完善記錄與報表體系,能實現設備運行的可追溯、可分析、可優化,適配新疆復雜的運行環境。

一、核心記錄內容:覆蓋設備全運行周期,適配新疆環境特點

需詳細記錄玻璃鋼化糞池及配套設備的日常運行參數,為故障排查提供依據。每日記錄玻璃鋼化糞池內水溫(新疆冬季需重點監控,確保≥5℃)、液位(正常范圍為罐體高度的 50%-70%)、進出水流量(100 立方設備日均處理量需穩定在 80-120 立方);同步記錄污水提升泵、曝氣風機的運行電流、電壓(如水泵額定電流 15A,波動需≤±1A),尤其在風沙天氣后,需增加記錄頻次(每日 2 次),標注風沙對設備參數的影響(如風機電流升高 0.5A),這些數據能幫助快速定位因環境導致的設備異常。

水質監測記錄需突出新疆地域水質特性,確保處理效果可控。每日采集玻璃鋼化糞池進水與出水水樣,記錄 COD(進水 300-500mg/L、出水≤60mg/L)、懸浮物(SS)、硬度(新疆部分區域超 300mg/L)等指標;針對鹽堿土區域,需額外記錄進水 pH 值(正常 6.5-8.5)與周邊土壤含鹽量(≤0.3%),每月匯總水質變化趨勢,若發現硬度驟升(如融雪期)或 COD 去除率下降(低于 50%),可通過歷史記錄追溯是否與進水來源、季節變化相關,及時調整處理策略(如增加預處理軟化步驟)。

設備維護與異常處理記錄需詳細完整,避免問題重復發生。記錄玻璃鋼化糞池清掏時間(新疆農牧區需 1-1.5 年 / 次)、清掏量(約 15-20 立方 / 次)及污泥處理方式(如堆肥、委托處置);每次設備故障(如管道堵塞、風機停機)需記錄故障時間、現象、處理過程(如用高壓水槍疏通管道、更換防塵濾網)及責任人,尤其要標注故障是否與新疆環境相關(如冬季管道凍裂、風沙導致電機卡頓),形成 “故障案例庫”,為后續同類問題提供解決方案,減少處理時間。

二、報表體系搭建:從數據到決策,提升管理效率

日報表需簡潔直觀,滿足日常運行監控需求。每日生成《100 立方污水處理設備運行日報表》,清晰呈現玻璃鋼化糞池當日水溫、液位、進出水量,配套設備(水泵、風機)運行時長與參數,進水、出水水質核心指標(COD、SS、硬度);設置 “異常標注欄”,對超范圍數據(如水溫低于 5℃、出水 COD 超 60mg/L)用紅色標識,并簡要說明臨時處理措施(如啟動伴熱裝置、減少進水負荷),方便管理人員快速掌握設備當日狀態,尤其適合新疆偏遠區域的遠程監管。

月報表需深度分析,助力運行優化與趨勢預判。每月編制《設備運行月報表》,匯總每日數據并計算平均值(如日均處理量、COD 平均去除率),對比上月數據差異(如 COD 去除率從 65% 降至 55%),結合新疆季節特點分析原因(如夏季高溫導致菌群活性變化、冬季保溫不足影響處理效果);同時統計設備能耗(月均電費、柴油消耗量)與維護成本(濾網更換、菌劑投加費用),分析節能空間(如太陽能供電占比是否達標),為下月運行參數調整(如優化伴熱時長、調整菌劑投加量)提供數據支撐。

年報表需全面總結,指導長期規劃與設備升級。每年生成《設備運行年度總結報表》,系統梳理玻璃鋼化糞池及配套設備的年度運行數據(處理總量、故障次數、能耗總量),分析新疆不同季節(風沙季、凍土期、高溫期)對設備的影響規律(如風沙季風機故障占比達 60%);評估設備現有配置是否適配新疆環境(如保溫層厚度是否滿足冬季需求、預處理是否應對高硬度水質),提出下年度優化建議(如加裝太陽能板、升級抗鹽堿防腐涂層),為設備長期穩定運行與成本控制制定規劃。

三、規范管理的核心價值:適配新疆需求,解決實際問題

規范記錄與報表能快速追溯故障根源,減少新疆環境導致的損失。新疆多風沙、溫差大,設備故障原因復雜(如管道堵塞可能是風沙雜質堆積,也可能是水垢導致),通過查閱歷史記錄(如近期風沙天氣后濾網清理記錄、水質硬度變化),可在 1-2 小時內定位根源,避免盲目檢修;例如冬季玻璃鋼化糞池出水異常,通過對比近 1 個月水溫記錄與水質數據,可快速判斷是伴熱不足導致菌群活性下降,還是管道凍裂導致污水混流,縮短故障處理時間 50% 以上。

為設備維護提供精準依據,避免過度維護或維護不足。新疆地域廣闊,設備維護資源相對緊張,通過記錄玻璃鋼化糞池污泥厚度變化(如每月測量從 0.5 米增至 1.2 米),可精準判斷清掏時機(無需按固定周期,避免提前清掏浪費成本);根據報表中風機濾網更換頻率(如風沙季每 2 周更換 1 次,其他季節每月 1 次),可制定差異化維護計劃,既保證設備正常運行,又減少不必要的配件消耗,每年可節省維護成本 20%-30%。

滿足新疆環保監管要求,規避環境風險。新疆作為生態敏感區域,環保部門對污水處理設備運行數據的監管嚴格,規范的記錄與報表(如進水水質、出水達標情況、污泥處置記錄)是合規運營的重要憑證;若設備出現污水外溢等突發情況,可通過歷史報表證明日常維護到位(如定期清掏、參數監控正常),降低處罰風險;同時,完整的記錄能為環保驗收、項目續建提供數據支持,確保設備長期符合當地環保要求。

四、實操管理建議:結合新疆特點,落地規范記錄

針對新疆地域特點優化記錄工具,提升便利性與實用性。在偏遠農牧區,可采用 “紙質記錄 + 拍照存檔” 模式(每日記錄后拍照上傳至云端),避免網絡不穩定導致數據丟失;開發簡易記錄表格,重點突出新疆環境相關字段(如 “風沙影響”“凍土層厚度”“鹽堿濃度”),減少冗余內容,方便現場人員快速填寫(每日記錄時間控制在 15 分鐘內);為記錄人員配備便攜式工具(如水質快速檢測盒、測溫儀),確保數據采集準確,避免因檢測滯后影響記錄真實性。

建立記錄審核與歸檔機制,確保數據完整可靠。每日記錄需由現場操作員填寫、班組長審核(重點核對異常數據),每月由管理人員抽查 10% 的原始記錄,確保數據與報表一致;記錄與報表需按年度歸檔,紙質文件存放在防潮防塵的檔案柜(適應新疆干燥多風沙環境),電子文件備份至本地硬盤與云端(防止數據丟失),歸檔期限不少于 3 年,滿足環保監管與設備維護追溯需求。

加強記錄與報表培訓,提升新疆用戶管理能力。針對新疆基層操作人員,開展專項培訓(如如何準確記錄水溫、判斷水質異常),結合本地案例(如風沙導致設備故障的記錄要點、冬季保溫的參數監控)講解記錄與報表的重要性;編制《新疆 100 立方設備記錄操作手冊》,配圖文說明(如液位計讀數方法、水質檢測步驟),確保人員能獨立完成記錄工作;定期組織經驗交流(如不同區域用戶分享記錄技巧),提升整體管理水平。

總之,規范的記錄與報表管理是新疆 100 立方污水處理設備(含玻璃鋼化糞池)運行的 “基礎工程”。通過明確記錄內容、搭建報表體系、落實管理流程,既能解決新疆環境導致的設備管理難題,又能提升運行效率、降低成本、滿足環保要求,為設備長期穩定運行提供堅實保障,讓設備更好地適配新疆地域需求。